Zollberg - Ankommen und Bleiben

Als die neue Siedlung Esslingen-Zollberg nach dem 2. Weltkrieg entstand, kamen hier Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen zusammen: Schwaben und Flüchtlinge, Häuslebauer und Mieter der neu gebauten, erschwinglichen Sozialwohnungen.

Noch leben Menschen der ersten Siedlergeneration, die aus dieser Zeit des gemeinsamen Neuanfangs berichten können.

So entschieden wir uns, in Interviews bei den verschiedenen Altersgruppen in Erfahrung zu bringen, wie - u.U. nach Erfahrungen mit Flucht und Vertreibung - Integration und Zusammenwachsen in unserem Stadtteil funktionierte und heute noch stattfindet.

Hier finden Sie die Interviews

Baracken auf dem Zollberg - Vorgeschichte eines Stadtteils

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Gebiet des Zollbergs bis auf einzelne Gebäude noch weitgehend unbebaut. Bereits 1936/37 gab es Pläne zur Bebauung des Geländes, die jedoch angesichts des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges nicht umgesetzt wurden. Auf dem Zollberg befand sich auch das Waldheim des Arbeiter-Turnvereins Esslingen. Dieses ging kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme in Flammen auf. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt. In den folgenden Jahren diente es als NS-Freizeitheim.

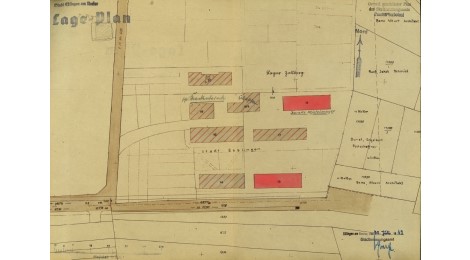

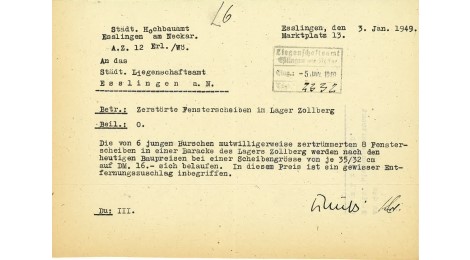

In seiner Nähe errichtete die Stadt 1942 ein Barackenlager für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die in den Esslinger Betrieben arbeiten mussten. Hier lebten mehr als 183 Menschen aus Belgien, Frankreich, Bulgarien, der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. Das Kriegsende im April 1945 brachte für sie die Befreiung. Allerdings kam es auch zu Plünderungen und Gewalt in der Stadt.

Bis Ende 1945 kehrten die meisten Zwangsarbeiter in ihre Heimat zurück. Doch die für sie errichteten Barackenlager wurden noch längere Zeit genutzt. So auch auf dem Zollberg. Hier waren nun zahlreiche Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und Ostmitteleuropa, vor allem dem Sudetenland, unter beengten und einfachsten Verhältnissen untergebracht.

Mit der Errichtung der heutigen Wohnbebauung seit Mitte der 1950er Jahre verschwanden die Baracken schließlich aus dem Stadtbild. Viele der Heimatvertriebenen konnten nun in die neu gebauten Häuser einziehen – mehr als 10 Jahre nach Kriegsende.

„Zusammenhalt der Nachbarn damals und lange danach“ - Mann, 90 Jahre alt

geboren 1929 in Neuhaus (Jindrichuv Hradec)

in Böhmen, heute Tschechische Republik

Interview am 9. April 2019

Aufbruch

Seiner Familie wurde befohlen, in wenigen Stunden das Wohnhaus mit eigener Bäckerei zu verlassen. Er war 20 Jahre jung. Sehr wenig konnte die Familie mitnehmen. Ein Foto zeigt das Wohnhaus mit Bäckerei. Sein Vater hat ihn selbst ausgebildet. Ein schöner Beruf war es für ihn. Und in die Rentenkasse wurde monatlich 50 Pfennig einbezahlt. Seine Mutter war im Ort Hebamme. Der Ort war und ist auch heute noch sehr schön. Ein See im Ort mit Schloss. Schöne Bäume. Es gab bekannte Spinnereien und generell Handwerk und Landwirtschaft. Bei der Vertreibung musste er durch seine Sprachkenntnisse in Tschechisch, Russisch und Deutsch als Dolmetscher bei den Soldaten agieren. Die Angst war groß. Mutig hat er selbst Waffen verhüllt und in der getragenen Kleidung versteckt.

Ankunft in Deutschland

Im jungen Alter von 20 Jahren kam er nach Deutschland. Gelandet ist er im Badischen, Kreis Buchen. Da war er dann Hilfsarbeiter (Technischer Art). Er war sehr geschickt mit seinen Händen. Durch Verbindungen seiner Landsleute kam er dann nach Esslingen.

Ankunft in Esslingen

In der Pliensauvorstadt bei der Bäckerei Oelschläger hat er 4 Jahre gebacken, Kost und Logis gefunden und 18,00 Mark pro Woche verdient. Irgendwann durch Glück und Schicksal hat er seine Frau, die in der Beutau mit ihren Eltern wohnte, kennengelernt. Ihr Beruf war handelskaufmännische Angestellte bei der Firma Quist in Esslingen. Überall hat man beengt gewohnt. Ihm hatte die Pliensauvorstadt nicht gefallen.

Ankunft auf dem Zollberg

Man hat sich gemeinsam für den Zollberg entschieden. Vorteil war Höhenlage im »Auchtweg«. Die Hochzeit wurde 1957 im Münster St. Paul gefeiert. Der Hausbau war 1955 fertig. Das junge Paar samt Eltern der Frau haben sich das Haus mit viel Platz geteilt. Er hat sich beruflich verändert. Die damals weltweit bekannte Firma Paul Braun »PEBRA« hat Autoteile hergestellt und vertrieben. Er hat den verantwortungsvollen Posten Lageraufsicht und Lagerorganisation bekommen. Er war beliebt und sehr zufrieden. Diese Firma hat ihr 100 jähriges Jubiläum erreicht, aber 4 Jahre später war es dann zu Ende. Er konnte in Rente gehen. Er ist stolz auf seinen Sohn mit Schwiegertochter. Zwei Enkelkinder schauen regelmäßig nach ihrem Opa.

Leben auf dem Zollberg – einst und jetzt

Die Erinnerung betont den Zusammenhalt der Nachbarn damals und lange danach. Diskretion und Freundlichkeit sowie Hilfsbereitschaft waren an der Tagesordnung. Er bedauert, dass sich das seit 10 Jahren geändert hat. Leider ist seine Frau vor zwei Jahren verstorben, und er wohnt nun ganz alleine in seinem Haus. In seinem Leben hat er unerkannt seine Heimat zweimal besucht. Dann hat er damit abgeschlossen

"Diese Fahrt habe ich heute noch in Erinnerung: die vielen Kurven den Zollberg hoch" - Frau, 83 Jahre alt

geboren 1936 in Böhmen

Interview am 3. August 2019

Aufbruch

Sie haben es nicht so gemacht, dass sie die Leute vom gleichen Dorf zusammen ausgesiedelt haben, sondern immer wieder verschiedene Familien. Gekannt habe ich eigentlich nur meine Tante mit Familie, die waren im gleichen Zug. Wir waren zuerst schon im Böhmerwald im Lager gewesen; das war ganz schrecklich. Das waren auch Kasernen; zum Schlafen ein Brett mit Matten drauf, kein Zwischenraum; die Toiletten sehr schlimm.

Mit welchem Gepäck sind sie da gekommen? Wir waren ja vom Dorf die Vorletzten, die weg gezogen sind. Man hat dann schon Vorbereitungen getroffen: Säcke genäht. Das Gepäck ist abgewogen worden; pro Person durfte man nur so und so viel Kilo mitnehmen. In Kaplitz ist das dann gewogen worden; mein Vater hat sie bestochen, dass wir ein bisschen mehr mitnehmen durften – aber sie haben schon sehr viel aussortiert.

Ankunft in Deutschland

Von dort sind wir mit dem Zug nach Ulm gefahren und dort ausgeladen worden: ein Teil, nicht alle. Sie wollten ja nicht, dass die Leute zusammen bleiben. Dort waren wir 10 bis 14 Tage und dann sind wir wieder in einen Zug

eingestiegen. Was heißt Zug. Es waren Packwaggons!

Ankunft auf dem Zollberg

Wir sind 1946 auf den Zollberg gekommen. Wir kamen von Ulm, aus der Kaserne. Da kam der gesamte Zug an vom Böhmerwald. In Esslingen sind wir dann ausgeladen worden, wieder auf Lastwagen hinten drauf mitsamt dem Gepäck. Diese Fahrt habe ich heute noch in Erinnerung: die vielen Kurven auf den Zollberg hoch! Und dort sind wir in eine Holzbaracke gekommen: 26 Personen in einem Raum – vielleicht doppelt so groß wie mein Wohnzimmer hier. Das war Ende Oktober 1946. Zum Glück waren wir nur innerhalb der Familie untergebracht: die Tante, noch ein Onkel. Die Toiletten waren furchtbar: ein Plumpsklo, wo alle rein konnten. Es war ziemlich kalt. Mein Opa ist dann im Dezember gestorben, und da war es so kalt, dass die Kinder gar nicht auf die Beerdigung durften.

Wie war das erste Lager auf dem Zollberg ausgestattet?

Da gab es Stockbetten aus Holz; Zudecken gab es auch. Dann kam sogar der Nikolaus: von der katholischen Kirche St. Paul. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich so Angst hatte! Wir kannten das gar nicht von zuhause, den Nikolaus. Es gab noch keine Schule; wir haben den ganzen Tag miteinander gespielt. Wir sind dann umgezogen mit meiner Tante in eine andere Baracke: Da waren wir dann nur noch zwei Familien. Wir waren 6 Kinder, dazu der Opa und meine Eltern; meine Tante hatte auch 5 Kinder. Da waren wir dann auch noch einige Jahre. Es gab eine Menge Baracken. Innen waren sie nicht abgeteilt durch Trennwände.

Leben auf dem Zollberg

Wir haben nicht gekocht, sondern Lagerkost gekriegt. Die Lagerkost haben sie nicht auf dem Zollberg gekocht, die kam von irgendwo her. Wir haben das Essen geholt. Einmal, so kann ich mich entsinnen, da war das Essen verdorben und sie durften es gar nicht austeilen und dann mussten wir uns so versorgen. Das Gute war, dass wir schon gut vorbereitet waren: Meine Eltern haben Butter geschmolzen zu Butterfett – wir hatten ja zuhause einen Bauernhof! – und wir hatten viele getrocknete Pilze mit – das war eigentlich alles. Butterfett hält sich länger als Butter. Wir hatten auch viel getrocknetes Brot mit, Dörrbrot. Der Opa hat aus Brot und Salz und Wasser Brotsuppe gekocht. 1949 sind wir dann wieder umgezogen, in den inneren Bereich. Die ersten Baracken waren eher außen, wo jetzt die Neuffenstraße ist. Da haben wir dann einen Raum für uns gehabt, der auch etwas abgetrennt war mit Pappendeckeln. Dort ist auch meine Schwester geboren worden; meine erste Geburt, wir haben daneben gelegen. Ich war damals 13 Jahre alt. Dort gab es keine Lagerkost mehr. 1949 gab es schon Essenskarten, mit denen man einkaufen konnte, und dann haben wir selber gekocht. Eingekauft haben wir in der Stadt; auf dem Zollberg gab es damals keinen Laden. Auf dem Zollberg gab es nur das Waldheim und die Sportplätze, sonst nichts. Für uns war das ganz gut, wir haben uns sehr viel auf dem Sportplatz aufgehalten, Rundlauf haben wir gespielt und sind auch viel im Wald spazieren gegangen.

In die Schule gegangen bin ich wieder ca. 1948, in die Pliensauvorstadt. Dort gibt es das Suevia-Haus, ein Studentenheim, dort waren 2 Klassen drin. Das war meine erste Schule. Später sind wir in die Waisenhofschule gekommen, auch im Schelztor-Gymnasium waren wir eine Weile, dann waren wir im Georgii-Gymnasium. Die Pliensauschule war mit Amis besetzt, dort konnten keine Schüler hinein; deswegen sind sie auf andere Schulen verteilt worden. Das war die Volksschule, die dort einige Räume zur Verfügung gestellt bekam. Es gab also verschiedene Schultypen im gleichen Gebäude. Im Georgii-Gymnasium gab es schon Schulspeisung. Mit den schwäbischen Schülern haben wir nur in der Schule Kontakt gehabt, und das war ganz schlimm, weil wir sie ja nicht verstanden haben! Wir hatten ja auch einen Dialekt, aber den durften wir in der Schule nicht benützen. In

der Schule haben wir hochdeutsch gesprochen. Und dann kommt man in die Klasse und versteht kein Wort! Die Kinder, selbst die Lehrer haben Schwäbisch gesprochen! Das war schon sehr anstrengend!

Ich bin in der 3. Klasse eingeschult worden. Daheim hatten wir bereits ein Jahr lang keine Schule. Ich bin dann nur drei Klassen in die Schule gegangen, und dann war ich zu alt. Das war halt damals so, dass man dann aus der Schule kam, weil man Geld verdienen musste. Die Klassen waren riesengroß im Vergleich zu heute. In der Pliensauschule waren es sicher mindestens die Hälfte der Schüler Flüchtlinge, die vom Zollberg kamen. Die Klassenkameradschaft war eigentlich ganz gut. »Gemobbt« worden sind wir nicht.

Mein Opa hat ca. 1950/51 einen Schwaben kennengelernt, der dort oben gewohnt hat, unterhalb des Waldheims. Der hat ihm angeboten, dass er Obst ernten könne von seinen Bäumen. Das war dann meine Aufgabe: Ich durfte dann immer mit meinem Opa zum Kirschen ernten. Die beiden haben sich sehr gut verstanden; ich frage mich heute noch, wie? Mein Opa hat Böhmerwälderisch geschwätzt und der andere bestimmt Schwäbisch – aber sie haben sich sehr gut verstanden!

Die Schulwege waren natürlich sehr weit, wir mussten ja alles laufen, die Zollbergstraße hinunter. 1950 bin ich aus der Schule gekommen, mit 15 Jahren, ich bin nur bis zur 7. Klasse gegangen. Mit Lehrberufen war es sehr

schwierig; ich habe eine Stelle bekommen als Maschinenstickerin, in der Küferstraße. Dort habe ich sticken gelernt, hauptsächlich Knopflöcher, aber auch Monogramme. Dorthin bin ich über den Alicensteg gelaufen, und danach wieder heim.

Die Gemeinschaft im Lager war sehr gut. Wir haben uns immer gut verstanden und immer jemanden zum Spielen oder Spazierengehen gehabt. Es hat gar keinen Streit gegeben, unter den Kindern, aber auch unter den Erwachsenen. Die hatten ja alle das Gleiche durchgemacht! Es gab eine Waschküche zum Wäschewaschen, alles von Hand, das hat alles meine Mutter gemacht. Die Wäsche wurde im Freien aufgehängt. [...] 1952 sind wir dann in die Gartenstadt gezogen, in eine 3 Zimmerwohnung,mit 9 Personen.

Zum Thema Integration, im Vergleich zu heute:

Wir sind ja vertrieben worden, wir mussten ja fort von daheim. Wir haben uns einfach eingefügt – wir konnten ja auch deutsch! Und wir haben nicht rebelliert, sondern haben uns eingefügt und waren dankbar, eigentlich. Kontakt hatten wir hauptsächlich zu den Böhmerwäldern; mit den anderen weniger. Gefehlt hat es uns an allem – aber das war selbstverständlich! In der letzten Baracke hatten wir dann drei oder vier Zimmer, auch eine Küche. Mein Opa und die Buben haben miteinander gewohnt, und wir Mädels. Die Baracken wurden immer besser. In der letzten Baracke hatten wir dann richtige Wände drin und eine Küche mit Holzherd – da konnten wir selber kochen. Das Lager ging bis zum Abhang (Richtung Neckartal) hin, dahinter standen Obstbäume Richtung Neckartal. Richtung Berkheim waren Felder. Die Baracken standen da, wo später die Jugendherberge war (Neuffenstraße). Der andere Teil war eher Richtung Sportplatz beim Waldheim. Das waren mehrere Zeilen, dazwischen Durchgänge. Wir sind natürlich immer in die Kirche gegangen nach St. Paul, das war meinen Eltern ganz, ganz wichtig. Auch wenn meine Brüder samstags spät nachts heim kamen, mussten sie sonntags in die Kirche gehen nach St. Paul. Ich bin in St. Paul gefirmt worden: Die Kirche war proppenvoll. Damals war das die erste Firmung nach dem Krieg, deshalb waren das so viele Kinder.

"Der Westen des Zollbergs war es, der als erstes gebaut worden ist" - Frau 89 Jahre alt

geboren 1930 in Bayern

Interview am 27. März 2019

Aufbruch und Ankunft in Esslingen

Mein Mann und ich sind beide aus Bayern, aus Neuburg an der Donau. Mein Mann ist nach Esslingen gegangen, weil bei uns so wenig Arbeitsmöglichkeiten waren. 1954 haben wir geheiratet.

Ankunft auf dem Zollberg

Auf dem Zollberg war nur die Straßenbahn da damals. Eine andere Möglichkeit hatten Sie nicht. Und die fuhr von Esslingen nach Neuhausen. Die gab es schon, aber von wegen Busse oder so – nichts. Die Bahn von unten nach dem Zollberg hat 30 Pfennig gekostet. Und dann ist man gelaufen! Weil man ja gespart hat! Also ich muss ehrlich sagen – die Sparerei war schon schlimm! Der Westen des Zollbergs war es, der als erstes gebaut worden ist. Und was noch schon am Anfang auf dem Zollberg war, am Eck der Eichendorffstraße, das war das Haus von Fr. Dr. K. Am Auchtweg ganz hinten war ein Milchladen – der war noch nicht fertig. Die hießen Schmoll und hatten in der Vorstadt (mit der Mutter zusammen) einen Laden. Und auf dem Zollberg gab es ja überhaupt nichts! Dann ist der Schmoll gekommen mit dem Auto und hat gebimmelt, und dann ist man mit der Kanne gegangen und hat die Milch geholt. Und nach einer Weile hat er dann noch Brot mitgebracht jeden Tag, und dann konnte man wenigstens Brot und Milch kaufen. Und etwas später, als auch der Blienshaldenweg schon gebaut war, ist dann auch der Bäcker immer gekommen, und sogar von Haus zu Haus die Reihen abgefahren. Später war hier (auf der Westseite) ein Nanz und ein Konsum, beide am Stifel-Platz, und drüben (Zollberger Osten) genauso. Oben, wo jetzt die Praxis Panther ist, war der Konsum, und unten war der Nanz. Sie haben sich keine Konkurrenz gemacht: Beim Konsum, da musste man Mitglied sein und hatte dann Einzahlscheine.

Wege zum Arbeitplatz

Zum Arbeiten ist man beim Waldheim (das war damals eher ein Ausflugsort, keine Gaststätte wie heute) hinten im Wald hinunter [in die Stadt] gegangen, und da war der Alicen-Steg schon über den Neckar. Und der Großteil

der Leute hat in der »Esslinger Wolle« gearbeitet. Auf der Westseite sind die Leute die Pfeiffer-Klinge hinunter gelaufen (das war ja schön, wenn man so hinunter gelaufen ist und unter dem Weg hat das Wasser geplätschert – mir hat das damals ja nichts ausgemacht mit 25 Jahren!). Unten in der Pliensauvorstadt war die Firma Stiefelmayer (Metallindustrie). Vielleicht war da auch noch eine andere kleine Firma, das weiß ich nicht. Die Männer sind also alle dort hinunter, und der Großteil der Frauen ist zur »Esslinger Wolle«. Das waren die zwei Haupt-Arbeitgeber. Bauen im Zollberger Westen Hier waren es fast ausschließlich Flüchtlinge, die gebaut haben. Wenn sie den Lastenausgleich bekommen haben, haben sie sich natürlich wesentlich leichter getan! Obwohl die Häuser gar nicht teuer waren.

Den ganzen Zollberg: Alles hat die Stadt gekauft, die es an verschiedene Unternehmer weiter verkauft hat. Wir haben mit der Diözese gebaut. Wer durfte sich 1955 bewerben: Kinderreiche Familien (mehr als 3 Kinder), Bedürftige oder Flüchtlinge. Dann musste man von 1955 an Kapital ansammeln: Wir mussten damals im Monat 100 Mark zahlen; nachdem wir eingezogen waren, mussten wir 169 Mark im Monat zahlen.

Wir sind 16 Häuser, die ersten 3 Reihen vom Zollhausweg aus. In die 1. Reihe wollte niemand! Wegen der Straße! Dabei war doch im Vergleich zu heute überhaupt kein Lärm! Der Grünstreifen Richtung Zollbergstraße ist dann später dazu gekommen. Da hieß es: Bevor nicht die erste Reihe weg ist, werden die anderen Grundstücke nicht vergeben! Dann haben sich doch mit Ach und Krach ein paar Leute »geopfert«.

»Wolf und Müller« hieß der Bauunternehmer wohl. Man konnte auch Eigenleistungen übernehmen, z. B. die Kellerschächte, aber dafür wurden nur ein paar Mark angerechnet! Für das Tapezieren des gesamten Hauses wären 90 Mark angerechnet worden. Erst nach 4 Jahren sind uns die Häuser übertragen worden. Unser Haus hat 34 000 Mark gekostet, die Eckhäuser ca. 45 000 Mark, je nach Grundstücksgröße. Der Quadratmeter Boden hat damals 10,50 Mark gekostet. Im Blienshaldenweg war Bauunternehmer ein gewisser Herr L., der dann bankrott gegangen ist. Da mussten die Leute dann wesentlich mehr zahlen. Die Wege mussten die Anlieger selber anlegen. Und dann mussten wir einziehen am 1.April 1957: kein Weg, nichts, überall noch der Dreck! Unsere Häuser waren die ersten der neuen Siedlung, die fertig wurden. Man hatte nur Holz- und Kohleheizung; das musste alles die Wege hinauf getragen werden! Unsere Häuser hat man die »Starenkästen« genannt wegen der überdachten Balkons; dort haben wir unsere Wäsche aufgehängt.

Wie man damals wohnte:

In einem der Nachbarhäuser wohnten unten im Erdgeschoss die Eigentümer mit 3 Kindern, dazu eine alte Oma, ein lediger Bruder, ein verheirateter Bruder mit Frau und Kind (die haben im 1. Stock gehaust) – ich will damit nur sagen: Wie voll die Häuser damals waren! Wir haben dann noch 1 Zimmer oben vermietet für 30 Mark, ich habe aber dafür noch dem Mieter die Wäsche gewaschen. In jedem Haus war ein Waschkessel – darüber war man schon glücklich! Und zum Aufhängen hat man sich dann später mit den Nachbarn geeinigt und gemeinsam für jeden eine Wäschespinne angeschafft. Auch der Kachelofen war von Anfang an eingebaut: erst für Holz und Kohle, jetzt mit Öl-Einsatz. Die Tapeten waren alle gleich, für alle Häuser, für alle Zimmer, als Bodenbelag Linoleum. In der Küche ein Spülstein, überall einfache Ausführung. Einen Boiler haben wir später angeschafft; anfangs mussten wir das Wasser noch auf dem Herd kochen.

Zwischen den Grundstücken durfte man keinen Zaun oder Hecke anlegen, nur Scherenzaun (Jägerzaun) einheitlich um die ganzen Grundstücke herum, nur 45 cm hoch! Man durfte weder Obstbäume noch Büsche pflanzen,

es musste alles Rasen bleiben! Erst nach der Eigentumsübertragung nach 4 Jahren hat dann jeder angefangen, den Garten so zu gestalten, wie er es gern hatte. Der Boden war Lehm: »der Lette«!

Leben auf dem Zollberg – einst und jetzt

Nachbarschaftsklima

Das Klima war gut! Die Nachbarschaft war einmalig – das gibt es jetzt nicht mehr! Kennengelernt hat man sich v.a. durch den Kindergarten.

Kindergärten

Die Kindergärten waren damals auch noch nicht fertig. Der erste war der katholische (St. Augustinus). Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Kinder damals auf dem Zollberg waren! Da haben sie am Anfang nur die genommen, die im Jahr drauf in die Schule gekommen sind, 3 Gruppen, 28 Kinder in einer Gruppe. Wir Frauen haben uns abgesprochen, weil die Zollbergstraße dann doch zu gefährlich war, dass eine von uns die Kinder über die Straße gebracht hat, und jemand anderes hat sie wieder geholt. Auf der anderen Straßenseite sind sie aber dann allein weiter gelaufen.

Spielen

Die Kinder haben »auf der Gass« gespielt. Wann ist schon mal ein Auto gekommen? Einen Spielplatz hat es schon am Anfang am Blienshaldenweg gegeben, da war eine Schaukel, ein Klettergerüst und ein Sandkasten.

Viehhaltung Da gab es einen Mann auf unserer Seite, der hatte Hühner. Der hat sie morgens im Rucksack zum Mutzenreis hinaufgetragen, damit sie dort fressen konnten! Das war aber auch ein besonderer...

"Weh dem Pfarrer, der kein Sozialarbeiter ist" - Günter und Ingeborg Hekler

Aufbau und Probleme des kirchlichen Lebens

Günter Hekler war Pfarrer auf dem Zollberg seit 1958

Interview vom 22. Mai 2019

Hr. H.:

Als wir Januar 1958 auf den Zollberg kamen, zunächst als Vikar von der Südkirche, waren da nur etwa 500 Bewohner. Und als ich wieder ging, waren es 8000.

Wo haben die Leute gewohnt?

Das allermeiste waren Mietwohnungen. Am Anfang der Besiedlung war es natürlich für die Leute, die eine Wohnung brauchten, eine schwierige Situation. Sie wollten von mir Wohnungen, und ich konnte ihnen ja als Vikar keine Wohnungen besorgen. Und so wurde es etwas schwierig, der Anfang. Wir haben zunächst auf dem Zollernplatz gewohnt, über dem Coop. Da haben wir neben dem Dr. Ignatius. gewohnt, der damals eine ganz große Rolle gespielt hat auf dem Zollberg als Arzt. Und dann sind wir hinüber gezogen auf die andere Seite: Da hatte die Kirche eine Wohnung für uns angemietet im Blienshaldenweg, neben G. Dann wurde die Kirche gebaut, und dann waren wir noch anderthalb Jahr im neuen Pfarrhaus.

Fr. H.:

... unheimlich viele Besuche hast du gemacht! Es kamen ja ganz viele aus Ungarn, ein ganz gemischtes Publikum, z. B. eine Familie K., die sehe ich heute noch vor mir, die kamen immer mit bunten Kopftüchern. Die Frauen

kamen nie ohne Kopfbedeckung in die Kirche. Aus ganz Deutschland sind sie nach Esslingen gezogen, z. B. K.s – die haben alle auf der Zollbergseite gewohnt (da, wo die Kirche ist). Auf der anderen Seite haben viele aus Esslingen ein Grundstück gehabt und dann gebaut. Die waren auch ganz knapp mit Geld, weil sie gebaut hatten und dann z. T. auch mit den Eltern zusammen gewohnt haben. Und dann wurde das Flüchtlingslager in der Stuifenstraße gebaut – ganze Blocks nur für Flüchtlinge aus der DDR.

Hr. H.:

»Flüchtlinge« ist der falsche Begriff: Es waren einfach Zuwanderer aus Ostberlin bzw. aus der DDR. Das war damals noch möglich, vor der Mauer.

Fr. H.:

Es war so, dass immer drei Familien in einer Wohnung wohnten, gemeinsam Küche und Bad, und jede Familie hatte ein Zimmer. Die Häuser stehen heute noch. Das war z. T. einfach schlimm! Die Leute kamen manchmal nur

mit einer Handtasche oder einem Koffer! Da gab es ganz viele Schwierigkeiten mit Jugendlichen. Zwischen Alten und Jungen hat es da wahnsinnig viel Reibereien gegeben und auch Schlägereien, die dann teilweise unten

in der Stadt stattfanden, in der Pliensauvorstadt. Es gab kein Jugendhaus, es gab gar nichts! Und dann haben wir das Gemeindehaus gebaut, und da hat mein Mann zu Anfang angefangen, mit Jugendlichen zu boxen, Boxhandschuhe gekauft (mein Mann hat mal als Student geboxt), damit die mal ein bisschen Luft ablassen konnten. So hat das praktisch angefangen mit der Jugendarbeit.

Hr. H.:

Ich habe nie gewonnen! Die Boxhandschuhe habe ich gekriegt vom Kreisjugendring, die habe ich ausgeliehen, wenn ich einem eine blutige Nase verschaffen wollte. Das waren junge Burschen, die begonnen haben mit ihrem

Beruf und mir dann sehr schnell klar gemacht haben, dass sie eigentlich andere Leute sind als »der Pfarrer«. Es gab viele Jugendliche, die andere Vorstellungen hatten als der Pfarrer! Und dann kamen die und sagten: Komm

her, Pfarrer, wir schlagen die die Nase blutig!«

Fr. H.:

V. a. Jugendliche, die ja keinerlei Beziehung zur Kirche hatten! Und viele Frauen, die alleinerziehend waren. Da war damals ein Jugendrichter H., der sehr viel Verständnis hatte für diese schwierigen Jugendlichen, der z. T.

dann zwar furchtbar gedonnert hat während der Gerichtsverhandlung, aber das Urteil ist dann doch etwas milder ausgefallen als es vielleicht heut gemacht würde ...

Hr. H.:

Und so haben die Jugendlichen dann gleich die Macht des Gesetzes erfahren.

Fr. H.:

Der Salemer Pfleghof, das war das »Kriminal«. Da waren die Jugendlichen

eingesperrt.

Hr. H.:

[...] Arbeit gab es sehr viel ...

Fr. H.:

Es ist ja sehr viel gebaut worden. Wenn man bedenkt: Der Zollberg ist ja in kürzester Zeit bebaut worden! Damals sind ja die ersten Italiener gekommen. Die waren z. B. beim Kirchbau dabei. [...] Das erste, was gebaut wurde, war ja das Gemeindehaus mit dem Kindergarten (1958 eingeweiht, Abriss 2018). 50 Kinder in einer Gruppe z. T., und wir hatten ja nur die zwei Räume oben gehabt. [...] Als das Gemeindehaus gebaut wurde, war es noch ohne Küche! Mein Mann hat gesagt, um ein Gemeindeleben aufzubauen, brauchen wir unbedingt eine Küche, damit wir Veranstaltungen machen können. Da wurde als erstes das kleine Abstellabteil im Vorraum links, praktisch so groß wie eine Besenkammer, als Küche ausgebaut, mit einem kleinen Waschbecken! Das war das Erste: dass man ein Gemeindeleben angefangen hat mit Gemeindenachmittag, mit großen Basaren, die wir gemacht haben, um Geld aufzutreiben.

Die ersten Kirchengemeinderäte:

Hr. H.:

Ich habe die ersten Leute suchen müssen.

Fr. H.:

Es waren z. T. Leute, die wenig Kontakt mit der Kirche hatten. Die anderen, die alteingesessenen CVJM’ler, die waren auch mit dabei, der Herr G., der Herr R. Einer von den Kirchengemeinderäten der ersten Stunde lebt ja noch, Herr B. Der hat auf der Kirchenseite in einer Mietwohnung gewohnt. Kinderkirche haben wir von Anfang an gehabt, die war auch gut besucht, da hatten wir auch viele Mitarbeiter. Das war damals eine gute Arbeit, und die Eltern haben es auch gern gehabt, dass ihre Kinder gekommen sind. Das war ja auch nach dem Gottesdienst, ein extra Gottesdienst!

Gemeindeleben auf dem Zollberg

Fr. H.:

Eine Geschichte: Da war eine Dame, die wollte Hochzeit feiern. Es kam Besuch aus der DDR, und sie hatten keinerlei Bettzeug! Unten in der Stadt hat es eine Kleiderkammer gegeben, wo man Sachen ausleihen konnte, und da hat mein Mann eine Bettdecke geholt, damit sie ihre Gäste nachher zudecken konnte! Mein Mann hat geläutet an der Tür, und da hat die Großmutter, die aufgemacht hat, meinen Mann mit dem Bräutigam verwechselt! Dann ist die Braut herausgekommen und hat gesagt: »Halt, Oma, das ist der Pfarrer und nicht mein Bräutigam!«

Da gab es die Firma Ritter, die Pfannen und dgl. gemacht hat, und da ist mein Mann dauernd hin gegangen und hat gebettelt, weil die Leute nichts hatten. Die kamen ja wirklich »mit der Handtasche« hier an, weil sie geflüchtet sind, solange die Grenze noch offen war. Da hat Herr R. einmal gesagt: »Jetzt möchte ich mal wissen, was sie sind – sind sie eigentlich Pfarrer oder Sozialarbeiter? « Und dann hat mein Mann gesagt: »Weh dem Pfarrer, der kein Sozialarbeiter ist!« Und dann hat er seine Pfannen wieder bekommen, oder Töpfe, was man halt gebraucht hat! [...] Wir haben also Jugendarbeit angefangen: Es kam ein ehemaliger Schauspieler zu uns. Den hat der Dekan P. damals zu uns geschickt, er hat dann auch bei uns gewohnt. Der hat sein Talent eingebracht mit zwei Schauspielen (das eine war »Halleluja Billy«) und hat bei Gemeindenachmittagen Sketche gemacht. Dafür hat er literweise Kaffee gebraucht bei mir und hat dann getextet [Er musste dann von heute auf morgen gehen, als bekannt war, dass er sich als Homosexueller den Jugendlichen genähert hatte]. Mit dem Halleluja Billy hat man Geld eingenommen für den Kirchbau, ist damit herumgereist, in Schwäbisch Hall und sonstwo. Dann ist der Posaunenchor gegründet worden (Hr. H.: »Vier mal«), bis mein Mann selber angefangen hat, Posaune zu spielen.

Hr. H.:

Ich hab dann eine Trompete gekauft in der DDR!

Fr. H.:

Und hat geübt, und dann haben die Leute gesagt: Jetzt macht er schon ganz nett Fortschritte! (wir haben die Wohnung gehabt im Blienshaldenweg, und im Dachgeschoss war das Amtszimmer) [...] Und wir hatten auch sehr viel Kinder bei uns, weil es eben so viel Notfälle gab, die man kurzfristig aufnehmen musste. Da gab es ganz schlimme Sachen. Einmal wurden wir zu einer Frau gerufen, die getrunken hat und auch sonst ihren Haushalt nicht mehr versorgen konnte. Da saßen zwei Kinder, wirklich komplett im Kot. Die hat man dann erst einmal in die Badewanne stecken müssen, bevor man sie überhaupt in ein Bettchen stecken konnte. Damals ist dann das Gesundheitsamt gekommen und das Jugendamt und hat weiter geholfen – die hätten wir ja gar nicht zu uns aufnehmen können.

Wer war denn sonst mit dabei bei der Jugendarbeit?

Das haben Sie nicht alles allein gemacht?

Hr. H.:

Nein, nein. Grundsätzlich habe ich mir gesagt, das lasse ich Andere machen!

Fr. H.:

Wir hatten dann auch einen entfernten Verwandten von mir dabei, der hat 2 Jahre bei uns viel mit Dienst gemacht als Vorbereitung für seine Diakonenausbildung in Ludwigsburg. Der hatte einen guten Kontakt zu den Jugendlichen gehabt. Und dann kam auch offiziell eine Gemeindehelferin, Liese B. [...] Man hat sicher mehr Gemeinschaft gehabt als heute! Beispiel: Durch einen Herrn haben wir Wolle bekommen. Und dann bin ich mit dem Kinderwagen durch die Gemeinde gefahren und habe die Wolle verteilt an verschiedene Frauen, und die haben dann gestrickt. Manche hatten eine Strickmaschine. Was haben wir nicht alles gestrickt ... Kinderkleider! Das ist nachher an den Basaren (einmal im Jahr) verkauft worden. Ich sehe heute noch den Kirchenpfleger, der immer vorbeigekommen ist und in der Kasse geschaut hat, wie viel jetzt schon eingenommen worden ist. Das war schon ganz wichtig und gemeindebildend. Einige Frauen haben miteinander Emailliersachen gemacht, z. B. Schmuck. Man hat vieles notgedrungen unternommen, um Geld aufzutreiben. So ist auch der Krankenpflegeverein gegründet worden: Da sind wir damals von Haus zu Haus gegangen und haben gebeten, ob sie nicht Mitglied im Krankenpflegeverein werden wollten.

Hr. H.:

Es gab eben auch mehrere Fälle, wo eine Mutter ins Krankenhaus kam – keine Verwandten, niemand da, der die Versorgung zuhause übernehmen konnte. Das ganze Elend kam dann auf den Herrn Pfarrer nieder! Ich habe es nicht als schwere Arbeit empfunden.

Hat man denn bei den Leuten noch gespürt,

was die im Krieg durchgemacht hatten?

Hr. H.:

Der Krieg hat keine Rolle gespielt.

Fr. H.:

Mein Mann war der Einzige, der über den Krieg gesprochen hat. Die augenblickliche Not, gerade der Leute, die von Ostpreußen kamen und dir Flucht hinter sich hatten – das jetzt Ankommen hat eine ganz große Rolle gespielt. Aber das, was war, das hat man nicht so groß erzählt. [...] Auch der Kirchenchor – das war ein ganz zusammengewürfelter Haufen. Das waren schon sehr gemeinschaftsbildende Aktivitäten. Bei der Kinderkirche

waren 5 oder 6 Leute, die mitgemacht haben und die Kinder in Gruppen unterrichtet, [...] Einen Frauenkreis haben wir recht bald gehabt, anfangs zur Vorbereitung der Basare. Die Kreise haben aber erst begonnen, als das Gemeindehaus stand.

Fr. H.:

Wir sind ’67 gegangen. [...]

Welche Rolle hat denn zu dieser Zeit in den

neuen Siedlungen der Pietismus gespielt?

Fr. H.:

V. a. ein Kirchengemeinderat, Herr G., war ein sehr überzeugter Pietist. Aber dadurch, dass er nicht die Mehrheit hatte im Kirchengemeinderat, hat er sich sicher auch immer wieder schwer getan. Der Herr R. kam auch aus dem CVJM, war aber etwas ausgleichender. Z. B. hat das Rauchen oder das Trinken bei den Jugendlichen eine Rolle gespielt: Das hat riesige Diskussionen im Kirchengemeinderat gegeben. Das ganz schlimme war, dass ich als Pfarrfrau damals noch geraucht habe! Damals haben ja noch viel mehr Leute geraucht als heute!

Damals hat es doch sicher einige Spannungen gegeben!

Fr. H.:

Die größte Spannung gab es beim Kirchbau! Dass der Herr Rall den Architekturwettbewerb gewonnen hat und nicht der alte Herr Reim der sich damals in der Kirche große Meriten verdient hat und sehr viel gebaut hat – das hat schon Spuren hinterlassen, auch im Kirchengemeinderat. Es ist ja ein Glücksfall gewesen, dass die [jetzige] Kirche gebaut worden ist! So denke ich auch jetzt, mit dem Umbau des Untergeschosses: Man hat gar nicht geahnt, was man aus dem Untergeschoss alles machen konnte! Mich würde wirklich interessieren, was Herr Rall dazu sagen würde

"Ja, du bist ja immer im Dreck gelaufen!" - Frau, 79 Jahre alt

geboren 1940

Interview am 3. August 2019

Leben auf dem Zollberg

»... die Mutter hat 1960 198 Mark Rente bekommen. Die Wohnung (4 Zimmer, 73 m², Hohenstauffenstraße) hat 200 Mark Miete gekostet (Sozialwohnungsbau) [...] Ja, da haben wir (sie, ihr Mann u. ihr Sohn) bei meiner Mutter in der Wohnung gewohnt. Das ist ganz gut gegangen. Und da war ja noch kein Weg und kein Steg [...]. Da ist einmal in der Woche ein Gemüseauto gekommen – das war der Engelfried – und der hat oft so

im Dreck – da, wo früher der Nanz war – da hat er immer gehalten, auf dem Zollernplatz.

Und wenn du zur Straßenbahn gegangen bist, da war ein Weg schon eh und je, wo du durch die Felder früher hinunter gelaufen bist. Da hast du Gummistiefel angehabt, und die hast du in die Hecke hineingetan, die da war. Aber wenn du wieder heimgekommen bist, sind die immer noch da gewesen! Da sind noch mehr Schuhe gestanden! Ja, du bist ja immer im Dreck gelaufen! Wenn man sich das heute vorstellt! Aber das war 1956. Die Straßenbahn ist vom Bahnhof hinunter gefahren Richtung alter Schelztor-Turnhalle, dahinter herum in die Bahnhofsstraße hinein, und dann über die Pliensaubrücke auf den Zollberg hinauf.

Auf dem Zollberg war die Arbeiterwohlfahrt – wo sie heute noch ist, hinten am Waldheim, die hatten da ein Heim. Und im Sommer ist da so etwas wie eine Jugendfreizeit gewesen. Das weiß ich noch: meine Mutter ist mit uns im Sommer, wenn Ferien waren (da waren wir aber noch in der mittleren Beutau), da ist man auf den Zollberg hinaufgelaufen über den Alicensteg und dann hinten den Wald hinauf. Und dann hast du da den Tag verbracht. Da war auch so was wie eine Kegelbahn. Da war schon die Arbeiterwohlfahrt. Jetzt ist da wohl ein privater Kindergarten drin (Hoppelhasen). Im Waldheim war der ATV drin, der ist später zur TSG geworden. [...]

Die erste Wohnung auf dem Zollberg in der Hohenstauffenstraße 12: eine eigene Toilette, ein eigenes Bad! Unten in der Mittleren Beutau sind 3 Familien auf eine Toilette gegangen, und da war das so ein Ding aus Holz, keine

Spülung und nix, du musstest immer Wasser mitnehmen, so ein richtiges Plumpsklo! Und jetzt hast du alles in der Wohnung gehabt! Im Bad gab es einen Boiler, den man mit Holz anfeuern musste. In der Wohnung hatten wir eine Ölheizung – nicht zentral, jeder hat einen eigenen Ofen gehabt, im Wohnzimmer. Und vom Wohnzimmer aus hat man die ganze Wohnung beheizt.

Wir haben die Wohnung bekommen, weil mit dem Lastenausgleich für die Flüchtlinge die Sozialwohnungen gebaut wurden. Und in jedem Eingang hat eine kinderreiche, arme Familie eine Wohnung bekommen. Das ging über das Sozialamt. Es waren 6 Familien in dem Haus, die restlichen Wohnungen durch Flüchtlinge bewohnt.

Wir sind eigentlich im Haus – es sind ja überall Kinder da gewesen – gut miteinander ausgekommen. Da muss ich allerdings auch sagen: Da hat meine Mutter sehr viel Wert darauf gelegt. Die hat mit niemand Streit haben wollen, hat auch jedem geholfen...

Die drüben waren der »Schuldenberg«, weil die gebaut hatten. Das waren die, die den Lastenausgleich in Anspruch genommen haben. Da haben die Flüchtlinge einen Zuschuss vom Staat bekommen, wenn sie gebaut haben. 1974 (nach dem Auszug der Mutter) haben wir aus der Wohnung heraus gemusst: Mit 3 Personen, da hat man damals (maximal) 70 m² bewohnen dürfen. Da haben wir gesucht und dann die Wohnung in der Rechbergstraße (64 m², 3-Zimmer-Wohnung) bekommen. Da gab es keine Regeln mehr, nach denen die Flüchtlinge verteilt wurden.

In der Rechbergstraße hat der Daimler sehr viel investiert. Wenn eine Wohnung frei geworden ist, ist sie zuerst dem Daimler angeboten worden. In den ganzen Sozialwohnungen dort hat der Daimler Geld dazu gegeben zur Renovierung. Wenn der Daimler einen Mitarbeiter gehabt hat, der eine Wohnung gesucht hat, dann hat der Vorrang gehabt, dass er dann die Wohnung kriegt. Ich hab schon oft gedacht, ich sollte mir mal ein paar solche Sachen aufschreiben für meine Enkel, dass die wissen, wie schwer es eigentlich ist, Geld zu verdienen! Ich bin mit 14 in die Fabrik ... gut, ich leb’ auch noch. Aber so lernst du viel im Leben, wenn du auch aus dem niedrigen Stand kommst. Musst dir halt bloß deinen Weg suchen. Da habe ich oft dran gedacht, wenn du so von ganz unten rauf kommst …

Aber es ist ja den meisten so gegangen in der Zeit, die auf die Welt gekommen sind.«

"Viele haben mit sehr wenig Geld hier etwas aufgebaut." - Mann, 58 Jahre alt

geboren 1962 in Esslingen

Interview vom 30. Oktober 2019

Ankunft der Familien:

Die Familien aus der Umgebung waren aus Polen, Schlesien, der Tschechei. Die meisten waren Flüchtlingsfamilien. Damals gab es LAKRA-Gelder, die man mit geringem Zinssatz aufnehmen konnte. Man hat sie lange abgezahlt; die Eltern haben oft gerechnet: reicht es? Was passiert, wenn ich arbeitslos werde oder die Stelle wechsle? Das gab schon manchmal schlaflose Nächte. Viele haben mit sehr wenig Geld hier etwas aufgebaut. Da hat auch z. B. jemand als Postbeamter, der nur zu Fuß unterwegs war, ein Haus gebaut und seine Familie groß gezogen. Das ging alles – und wäre heute undenkbar! Die Gegend hier war gemischt: Lehrer, Angestellte, auch viele Arbeiter, die sich ein Haus gebaut haben. Sie hatten zuhause [in den Vertreibungsgebieten] einen Hof, ein Haus oder eine Werkstatt gehabt, und dafür Ausgleichsgelder bekommen, wenn sie vertrieben worden waren. Mit dieser Basis haben sie hier angefangen und wirklich knapp gerechnet, sodass es bis zur Rente reichte, dass die Häuser abgezahlt waren. Meine Mutter hat am Anfang ein Haushaltsbuch geführt, um zu sehen, wofür

sie das Geld ausgibt. Es gab nur ein enges Budget, mit dem man auskommen musste. Taschengeld gab es für uns Kinder gar nicht. Wenn wir etwas gebraucht haben, dann musste dafür erst einmal gekämpft und diskutiert werden. Mit dem Quelle-Versand konnte man sich dann sogar einmal Jeans leisten. Wenn wir Markenartikel haben wollten – Adidas-Schuhe, eine Wrangler oder Levis-Jeans, da waren wir dann schon alt genug, dass wir dafür gearbeitet haben.

Die Bauphase:

Die ältere Generation hat ja meist in Esslingen gearbeitet und ist auf den Zollberg gelaufen. Auf der Hälfte der Strecke hatten sie ja immer ihre Laubhaufen! Der Zollberg war schmutzig, hier war Baugebiet, und im Geschäft

brauchten sie ja ordentliche Schuhe. Also haben sie ihre Gummistiefel an der Pumpstation abgestellt und gute Schuhe angezogen. Damals hat man erst die Häuser gebaut, und ganz zum Schluss kam die Infrastruktur:

Straßen und Wege. Am Wochenende sind die Männer hier oben gewesen und haben gearbeitet, und die Frauen haben das Essen gekocht und hoch gebracht! Meine Mutter ist mit dem Korb hier hoch und hat im Topf

das Essen [...] gebracht. Meine Eltern haben damals in der Urbanstraße gewohnt. Der Bau hat 4 Jahre gedauert. Der Bauträger ist Konkurs gegangen, als der Rohbau fertig war – wie bei fast Allen hier! Das ist überall hier passiert und das hat die Leute auch so zusammen geschweisst! Sie haben sich gegenseitig geholfen. Dort hat man mal das Haus fertig gebaut und gemauert, dann hat man hier die Elektrik gemacht, der hat noch

Rohre organisiert und hat die Wasserleitungen gelegt – so sind die Häuser entstanden! Jeder hat das Haus des Nachbarn gut gekannt, weil er darin mit gearbeitet hatte! Auch die ganze Verwandtschaft hat bei uns mitgeholfen. Der eine konnte dies, der andere das – und so sind die Häuser entstanden! Gezahlt hat man untereinander nichts, es hat ja keiner Geld gehabt! Es ging: Leistung gegen Leistung. Die, die nichts machen konnten oder wollten, das war zwar keine Feindschaft, aber zu denen hat man dann keinen Kontakt gehabt. Der »Schmoll« hat die Milch besorgt. Bei dem hat man auch gearbeitet, dafür gabs dann einen »Schucker« mehr Milch aus der Pumpe. Beim »Schoch« gabs ein Rädle Wurst dazu. Hunger hat es nicht mehr gegeben, aber wir hatten nie Geld!

Die Eheleute haben eigentlich nichts mehr zusammen gemacht, man hat nur gearbeitet. Auch bei uns gab es ordentlich Spannungen in der Familie. Der Vater ist mit dem Fahrrad morgens um fünf aus dem Haus, kam abends um sechs nach Hause. Er hat etwas gegessen, dann hat er beim Nachbarn gearbeitet. Dann wurde meine Großmutter krank, und Vater, Mutter und Tante haben sich die Versorgung geteilt. Dadurch, dass das die ganze Woche durch lief, Monate, Jahre, gab es natürlich auch Spannungen. Man hatte keine Zeit mehr zusammen verbracht. Es war auch einfach zu viel. Aber damals musste man arbeiten, damit man etwas hatte. Man hat ein Ziel gehabt, und wenn man das erreichen wollte, musste man ackern.

Kinder auf dem Zollberg:

Wir haben schon vor dem Kindergarten im gesamten Auchtweg miteinander gespielt. [...] An der Eichendorffstr. 1 war ja früher die Post, dahinter der große Posthof, der war natürlich ideal zum Kicken! Wir haben regelmäßig Ärger mit den Nachbarn gehabt, weil wir da gekickt haben. Natürlich haben wir auch hier auf der Straße gekickt, es waren ja tagsüber kaum Autos da. Dazu konnte man natürlich auch die Garagentore benutzen!

Ansonsten waren wir viel Fahrrad fahren. Der Spielplatz oben am Blienshaldenweg war eigentlich der Treffpunkt. Auf dem Rückweg von der Eichendorffschule musste man natürlich über den Spielplatz zurück laufen: Damals

gab es noch große Schaukeln, oder man musste noch weitspringen. Meistens kam man dann zu spät nach Hause, hat sich die Hosen versaut oder ein bisschen was aufgeschlagen. Die Mütter haben immer aus den Fenstern

geschaut: Wann kommen die Kinder? Wenn das Gesicht ernst war, sollte man etwas aufpassen!

Die Gruppen unter den Kindern orientierten sich eher daran, wer etwas besser oder weniger gut Fußball spielen konnte. Andere haben mit Pfeil und Bogen geschafft – alles, was man selber basteln konnte! Später gab es die

Roller-Fraktion: Wir sind mit Rollern oder mit Rollschuhen den Auchtweg hinunter gefahren in die Eichendorffstraße. Dort gab es unten noch den Metzger Schoch, bei dem hat man immer umgedreht, ist das schwarze Wegle

hoch, weil es dort flacher war, und zurück zum Ausgangspunkt am Ende vom Auchtweg. Man ist auf dem Gehweg gefahren, der war asphaltiert und schön glatt.

Ost und West auf dem Zollberg:

Ost und West ist auf dem Zollberg schon immer getrennt – die Zollbergstraße ist eine harte Linie, damals schon! Drüben waren doch eher Sozialwohnungen, finanziell schlechter gestellt als hier auf der Westseite. Wir hatten

eigentlich keinen Kontakt nach »drüben«, bis zum Gymnasium. Im Kindergarten waren wir zusammen, in der Grundschule waren wir wieder getrennt (es gab »drüben« auch eine Grundschule), dann kam Realschule,

Gymnasium oder Hauptschule – und dann war es sowieso vorbei. Die einzigen langen Kontakte waren im Kindergarten; da ist man dann sechs, wenn man auseinandergeht. Über die Konfirmation hat man dann evtl. wieder Kontakt bekommen...

Alles,was vom Zollberg kam und ins Gymnasium gegangen ist, ist zu dem Zeitpunkt ins Schelztor-Gymnasium gekommen. Wir vom Zollberg sind alle in eine Klasse gekommen – da gab es dann nicht die Ausrede »meine Straßenbahn kam zu spät«: alle vom Zollberg sind mit dieser Straßenbahn gekommen! Es waren um die 30 Kinder pro Klassenstufe. Wir waren 4 Parallelklassen (a-d); mit der Mittelstufe sind es dann ein bisschen weniger geworden. Ansonsten hat man immer die gleichen Leute um sich herum gehabt, das war eigentlich auch sehr schön; und da war Ost und West wieder eins. Es war uns nicht bewusst, wer woher kam. Wir waren Kinder, eine Generation, wir haben alle dieselben Interessen gehabt, eine Sprache gesprochen, und da war es eigentlich völlig egal, wo wir herkamen. Die Elterngeneration hat z.T. noch ihre Sprache gelebt, so aus Spaß noch Tschechisch, Polnisch oder Ungarisch gesprochen, aber ansonsten: eine Sprache, Deutsch.

Verhältnis zu den anderen Stadtteilen,

die »rote Punkt-Aktion«:

Es gab keine Probleme mit den anderen Stadtteilen. Wir wurden anfangs ein bisschen belächelt »Ihr vom Zollberg! Aber wir wussten, was es hier für Qualitäten gibt, und haben dem ganz locker entgegen halten können. Stadtteile wie Hegensberg oder Liebersbronn sind ja etwas besser situiert, aber sie hatten für die Schüler eine sehr schlechte Lage, man musste mit dem Fahrrad oder dem Bus hoch fahren. Die Straßenbahn bei uns war etwas wert: Wir waren top angebunden!

Als Schüler hatten wir Monatskarten. Dann gab es die »Rote Punkt-Aktion«: Als es eine Preiserhöhung gab, hat man die Straßenbahn boykottiert und ist eher getrampt oder gelaufen. Das war irgendwann in den Siebziger Jahren. Danach haben sie die Preise wieder etwas zurückgenommen.

Arbeitsverhältnisse:

Die Leute haben alle gearbeitet, von früh bis spät. Mein Vater hat eine Schreinerlehre gemacht [...] hat später bei der Maschinenfabrik gearbeitet. Damals sind die Straßenbahnen ja noch hier in Esslingen gebaut worden, und er hat die Innenausbauten gemacht. Danach hat er sich überlegt, dass er zum Daimler geht, wie Viele zu der Zeit, weil man dort sehr gut verdient hat. Er hat für die gesamte Nachbarschaft Sachen repariert, und ich war als Kind immer dabei. Er hat Schränke gemacht, Schlösser geöffnet, wenn sich jemand ausgesperrt hat, Scheiben wieder eingekittet. So war ich in fast allen Häusern hier mit dabei! Damals habe ich fast jedes Haus gekannt.

Die Männer haben viel gearbeitet, die Frauen waren zu Haus, am Wochenende hat man sich um die Verwandten gekümmert, und hat sonst nicht viel gemacht. Es gab schon häufig Zoff, nicht nur bei uns, auch bei anderen. Es gab durchaus auch Familien, bei denen es nicht so harmonisch lief.

Familienleben

Eltern in der Nachbarschaft waren beide Lehrer, und die Kinder mussten sehr hohe Ansprüche erfüllen. Die Tochter ist früh ausgezogen, und der Sohn hat es nicht verkraftet und hat sich oben im Dach in seinem Zimmer aufgehängt. Auch zwei andere Kinder in der Nachbarschaft haben sich mit dreizehn, vierzehn beide aufgehängt, weil sie den Druck nicht ertragen haben. Sie wurden nicht akzeptiert, mussten immer mehr Druck ertragen, durften nicht raus, Fußballspielen ging gar nicht! – lernen, lernen, lernen. Dann haben sie gesagt, wir können nicht mehr, und sich aufgehängt.

Ehen sind hier eigentlich nicht auseinander gegangen: wenn es einmal gehalten hat, hat es gehalten. Einzelne Personen gab es eigentlich nur, wenn der andere gestorben ist. Da kam dann auch kein neuer Partner dazu, die

sind dann allein geblieben bis ins Alter. Sie haben ein Ziel vor Augen gehabt, haben etwas geschaffen, ein Haus gekauft oder gebaut. Sie haben nur nach vorn geschaut. Viele haben komplett ihre Vergangenheit verdrängt und auch NIE wieder darüber gesprochen. Sie haben mit Sicherheit wenig schöne Sachen erlebt. Sie (die jungen Männer) sind (aus der Kriegsgefangenschaft) rausgekommen, waren junge Menschen, alle gleich alt, 10 Jahre hin oder her, haben was Neues angefangen, sich was aufgebaut, nach vorne geguckt. Warum sollten sie sich trennen? Das hat sie schon zusammengeschweißt.

Die Jungen zogen weg:

Von meiner Generation ist eigentlich fast keiner hier in der Region geblieben, weil die Wohnungen für Familien mit 2 Kindern ausgelegt waren, meist mit einem Kinderzimmer. Wenn die Kinder groß genug waren, mussten die

raus. Für zwei Familien hat es nie gereicht. Bis in die 1990er Jahre war es von der Stadt aus nicht möglich, die Dachgeschosse auszubauen. Wegen der Ortsteilansicht von der gegenüberliegenden Hangseite war es z. B. verboten, Gauben draufzusetzen. Erst später ist das dann gelockert worden – dann durfte man auch Gauben Richtung Tal einbauen. Im Ostteil war es diesbezüglich eher besser. Da konnten bei einem Generationswechsel

die Kinder teilweise in eine Dachwohnung, sofern sie nicht ausgezogen sind. Das gab es hier nicht.

Aus meiner Klasse ist niemand mehr da!

Wenn in den Häusern zwei Familien drin sind – das ist ein Dichtestress, das geht nicht gut! Die Wohnungen haben 60–80 m²; anfangs waren es, auch in diesem Haus, 11 Personen, auf 120 m²! Damals war unten vermietet, auch das Dachgeschoss noch an eine Familie vermietet. Heutzutage ist das genau richtig für EINE Familie.

Nachbarschaft heute:

Dadurch, dass man mehr Platz hat, ist das Verhältnis zu den Nachbarn heute sehr gut. Es sind etliche zugezogen, wir haben jetzt Kroaten, Türken, Serben, aber das funktioniert eigentlich prima, v.a. seit es jetzt ein Straßenfest gibt, aber auch schon davor. Wen man nicht mag, dem geht man eben aus dem Weg. Aber es gibt eigentlich Niemanden, der hier querschlägt. Wichtig ist, glaube ich, hier, dass man gewisse »äußere Regeln« einhält. Bezüglich der Grenzbereiche zwischen den Grundstücken ist es gut, wenn man von Anfang an Klartext miteinander spricht: Wenn man sagt, was eine Kehrwoche ist, wer wofür zuständig ist. Wenn man sich dran hält, gibt es null Probleme. Wer hier natürlich alles verwildern und verwuchern lässt, den Nachbarn alles in den Rasen hinein fegt und in den Garten hinüberschiebt: das passt nicht! Leute, die den Gehweg, der eigentlich allen gehört, für sich beanspruchen, Autos, Container draufstellen, monatelang Sandhaufen dort liegen haben, sodass man kaum noch durchlaufen kann – das gibt natürlich ein bisschen Spannungen! Aber es ist nicht so, dass man das zum Konflikt werden lässt – sondern man spricht ganz offen an, was Einem nicht passt. Entweder sie verändern ihr Verhalten dann oder müssen damit rechnen, dass sie dann ein bisschen ausgegrenzt sind – man lässt sie einfach völlig in Ruhe. Durch die Gärten hat man viel Freiraum um sich. Man hört sich, man sieht sich, aber man geht sich nicht gegenseitig auf den Keks. Diejenigen, die nicht hierher gepasst haben, diese Gemeinschaft und diesen Frieden miteinander nicht wollten, sind auch irgendwann gegangen.

Lauter als der »Talblick« ist ohnehin die Burg. Dadurch dass wir diesen Trichter haben, hören wir, wenn Burgfest ist oder »Kino auf der Burg«. Auch wenn im Neckarstadion Konzerte sind, hören wir die hier gut

"Den Zollberg als Heimat empfinden." - Frau,50 Jahre alt

geboren 1969 in Kenia

1989 erster Aufenthalt in Esslingen in der Pliensauvorstadt

1995–1999 Rückkehr nach Kenia, um die Mutter zu pflegen

1999–2005 Rückkehr nach Esslingen, die Familie wohnte

zunächst in Hohenkreuz, zog, als das Wohnhaus

abgerissen wurde, auf den Zollberg.

Ankunft auf dem Zollberg

Der Zollberg war der Familie damals durch eine Freundin bekannt, vor allem das Waldheim und der Spielplatz. Anfangs bestand eine große Abneigung gegen den Stadtteil, weil es außer einem türkischen Supermarkt keine Einkaufsmöglichkeiten und es Schwierigkeiten mit Jugendlichen an Bushaltestellen, Kickplatz u.ä. gab. Außerdem war die Zollbergstraße mit ihren vielen Kurven ein großes Hindernis und schwierig zu befahren.

Leben auf dem Zollberg

Die Menschen auf dem Zollberg wurden von ihr als freundlich und offen empfunden. Vor allem durch die Kinder (Krabbelgruppe, Kindergarten, Kinderturnen, Mutter-Kind-Turnen, Hausaufgabenbetreuung und das Angebot

der TSG) konnten schnell Kontakte geknüpft werden, Kontakte, aus denen auch Freundschaften, die bis heute halten, entstanden. Freunde kommen aus verschiedensten Ländern, wie z. B. Marokko, Albanien, Türkei, Mazedonien und Deutschland.

Begonnen hat sie als Tagesmutter im Tageselternverein, später arbeitete sie im Waldkindergarten mit. Inzwischen arbeitet sie als pädagogische Fachkraft (LRA). Auch hier sind viele Kontakte entstanden. Als Kopftuchträgerin wird sie manchmal von Kindern gefragt, ob sie denn auch Ohren und Haare habe.

Der Zollberg wird von ihr als Heimat empfunden, weil hier das Leben der Familie stattfindet, weil hier die Kinder und Freunde leben, weil sich die Familie hier angenommen fühlt, die Menschen freundlich und offen sind. Es

gab nie den Moment, in dem sie sich ausgeschlossen gefühlt haben oder gar beschimpft wurden.

Wünsche

Um noch mehr in das Leben auf dem Zollberg eintauchen zu können und eine Begegnungsstätte für Deutsche und Migranten zu schaffen, wünscht sie sich zum Beispiel, am Programm des Wohncafés oder am Frauenfrühstück teilnehmen zu können. D. h. die Werbung dafür könnte in mehreren Sprachen ausgehängt werden.

Erinnerung an die frühere Heimat

Sie hat sich keine Gegenstände herausgesucht, sondern Gewürze, wie z. B. Ingwer, Kardamom, frischer Koriander, Zimt. Diese Gewürze waren am Anfang

schwer zu beschaffen und doch für die afrikanische Küche notwendig

"Viele seiner Freunde kommen aus verschiedenen Ländern." - Jugendlicher, 16 Jahre alt

besucht derzeit die 9. Klasse und absolvierte zum Zeitpunkt

des Interviews ein Sozialpraktikum

Interview im September/Oktober 2019

Ankunft auf dem Zollberg

Vor etwa 12 Jahren ist er mit seiner Mutter und seinen zwei Brüdern von Oberesslingen auf den Zollberg (Ost) gezogen. Die Wohnung erhielten sie über Freunde der Mutter, die bereits auf dem Zollberg wohnten. Hier besuchte er den katholischen Kindergarten und die Eichendorff-Grundschule. Danach wechselte er auf das Gymnasium in Ostfildern-Nellingen. Seine Mutter arbeitet in Nellingen. Die Familie ist italienisch-stämmig.

Freizeit

Seine Freizeit verbringt er mit seinen Schulfreunden, vor allem beim Fußballspielen in Esslingen, Stuttgart, Ostfildern oder im Fitnessstudio. Angefangen, Fußball zu spielen hat er bereits mit 4 Jahren, damals in Oberesslingen. Viele seiner Freunde kommen aus verschiedenen Ländern, wie z.B. aus Afghanistan, der Türkei, Italien oder Deutschland. Sie sind viel zusammen unterwegs und übernachten dann auch mal in der anderen Familie.

Wohnort Zollberg

Er wohnt sehr gerne auf dem Zollberg, weil er die Rundumversorgung (REWE, Apotheke etc.), die Verkehrsanbindung und den Fußballplatz (»Affenkäfig«) und das Jugendhaus t1 gut findet. Es gibt eigentlich nichts, was ihn stören würde.

Jugendhaus t1

Ins t1 kam er als Kind, mit zehn oder elf Jahren, zusammen mit Nachbarskindern zum Spielen (Billard), nach dem Fußball oder um etwas zu trinken und fühlt sich dort so wohl, dass er hier sogar sein einwöchiges Sozialpraktikum machte. Er schätzt besonders die Atmosphäre, die Freiheit und dass er immer wieder neue Freunde kennenlernen kann.

Zukunft

Er möchte später vielleicht Sport studieren.

Abbildungen: Stadtarchiv Esslingen, Privat